ちょいネタでもいいので更新を継続しています。継続することが大事かな、と。昨日の記事で書いたように、移動の時間を書く時間に充てています。

3年生の授業は、意味順書き取りシートを使って、アンネの日記を読解中。

今日はワークシートに1行抜けているというミスが発覚。ちょうどよかったので、どんな文が抜けているかを聞き取るディクテーションタスクが発動! 転んでもただでは起きません(笑)

さて、最初にやるのは、名詞句の確認です。と言っても、このワークシートではすでに名詞句はちゃんと区切られているので、区内構造が複雑なもの(主に後置修飾ですね)だけを取り上げて、確認しています。崖の上のポニョなのかポニョの上の崖なのかの確認ですね(tm™)

その後は、意味順訳だけでは不安な箇所を取り上げ、完全訳を考えさせています。

Anti-Jewish laws began as soon as the German came.

なんて文は、接続詞がどっちにかかるかによって出来事の順番が変わっちゃうので、完全訳が別れていたので面白かったです。

私はこのように1ページの中で構造が複雑な文だけ、意味順訳で終わらせずに完全訳を確認するようにしています。no one / no capsのような否定語を使った文やtoo…to〜構文などが使われている文も面白いですね。パーツの意味がわかっていても、パーツごとの関係性が見えているとは限らないですから。

3年生は私立入試直前。こういう思考の機会が、彼らの読解力を伸ばすきっかけになればいいなぁと思います。

訳読だけじゃまずいけど、部分部分でこうやって日本語を介しながら英語の構造を考えることって、中学校でも大事だと思うんですけどね。

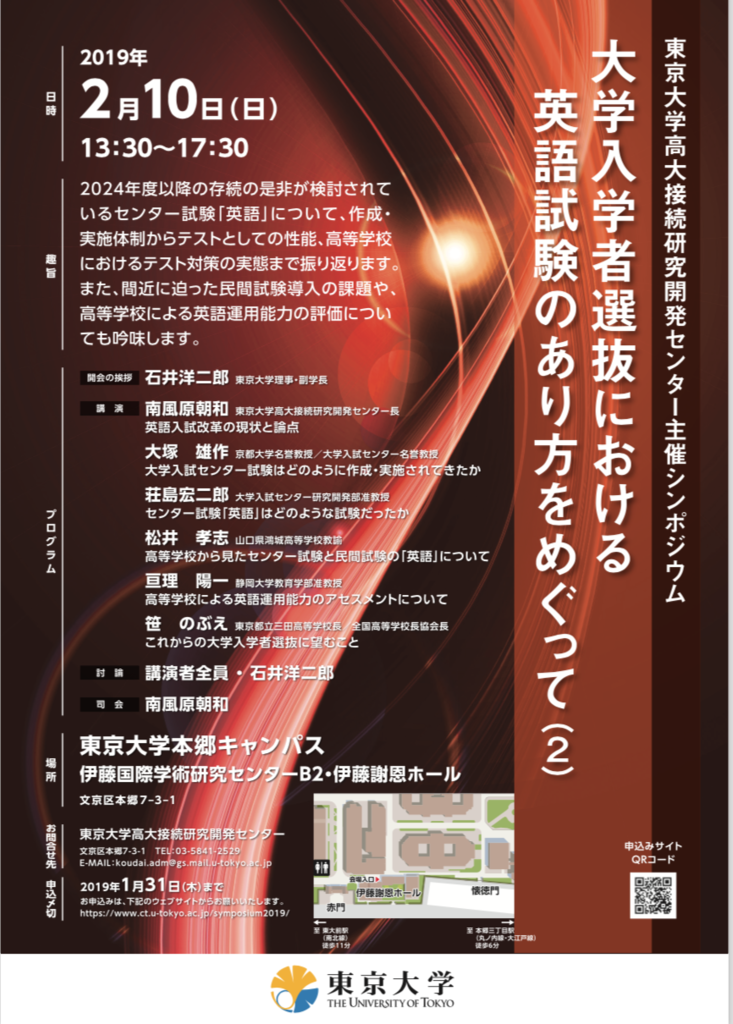

あ、そういえばこのシンポジウム参加します。もう締め切られちゃってますけど、参加される方は会場で見かけたらぜひお声掛けください。